![]()

補 足 大乗寺の石仏

大乗寺

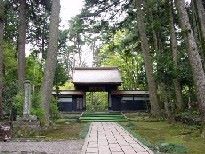

大乗寺は曹洞宗のお寺で700年ほども前の室町時代(1289年)に、富樫氏が野々市に建てた寺だといいます。一向一揆で富樫氏が倒れて寺も衰退しますが、その後、江戸時代になって、金沢藩の筆頭家老本多家の菩提寺となり、現在の地に伽藍が移ったのは、300年程前の元禄の頃(1697年)です。写真は総門(1665年建立)、山門(1624〜44年建立)、重要文化財の仏殿(1702年上棟)です。

このお寺は曹洞宗の寺の中でも格式は高く、現在の曹洞宗大本山総持寺(横浜)の貫首は、大乗寺に長くおられて住職をされていた方だそうです。福井の永平寺などには比べようもありませんが、立派な七堂伽藍を備えていて、禅宗の寺の雰囲気は充分にあります。

勿論、大乗寺は現在も修行道場で、多くの坊さんが厳しい修行をしています。中には外国人もいるようです。特に、厳冬期の托鉢行は、近くの町の人達にとって季節の風物詩となっています。(メキラ・シンエモン)

|

|

|

| 総門 | 山門 | 仏殿 |

ホーム 目次 補足の一覧

大乗寺の石仏に戻る

ご意見ご感想などをお聞かせください。メールはこちらへお寄せください。お待ちしています。